Wir beraten Sie gerne: Tel. 0 70 23 / 7 45 81 – 0

Die Differenzen im Einzelnen

Eine Auflistung der wichtigsten Unter-

schiede ist demSchaubild zu entnehmen.

Dabei ist zu beachten, dass der Investitions-

abzugsbetrag außerhalb der Bilanz erfasst

wird und die Steuerlast im Bildungsjahr

senkt. Latente Steuern entstehen dadurch,

dass steuerliches und handelsrechtliches

Ergebnis auseinanderfallen und der Steuer-

aufwand nicht zum HGB-Gewinn passt.

©MEV

Hat ein Mitarbeiter Schulden, müssen

Arbeitgeber mit Lohnpfändungen

rechnen. Fehler oder Versäumnisse

können dabei zu einer Haftung des

Arbeitgebers führen.

Ein Gläubiger kann durch den Antrag auf

Pfändung auf das Arbeitseinkommen des

Schuldners zurückgreifen. Notwendig dazu

ist ein vollstreckbarer Titel. Der Arbeitgeber

hat auf entsprechendes Verlangen inner-

halb von zwei Wochen zu erklären, ob und

welche Ansprüche bereits für andere Gläu-

biger gepfändet sind. Ihm ist untersagt,

den pfändbaren Teil des Arbeitseinkom-

mens an den Arbeitnehmer auszuzahlen.

Er ist sogar verpflichtet, die pfändbaren

Beträge zu ermitteln und an den Gläubiger

zu überweisen.

Pfändungsfreigrenzen

Der Arbeitgeber muss bei seiner Berech-

nung die von Zeit zu Zeit angepassten

Pfändungsfreigrenzen beachten.

Unpfändbar sind derzeit Nettoeinkommen

unter € 1.050 (keine unterhaltsberech-

tigte Person), unter € 1.440 (1 unter-

haltsberechtigte Person), unter € 1.660

(2 unterhaltsberechtigte Personen)

usw. Übersteigt das Einkommen diese

Grenzen, sind darüber hinausgehende

Beträge weiterhin unpfändbar, und zwar

zu drei Zehntel (keine unterhaltsberech-

tigte Personen), zwei weiteren Zehnteln

(1 Person) und je einem weiteren Zehntel

für die 2. bis 5. Person.

Pfändung wegen Unterhaltsansprüchen

Die Höhe der hier geltenden Pfändungs-

grenzen legt das jeweils zuständige

Vollstreckungsgericht fest.

A r b e i t s r e c h t

▸

Handelsbilanz

Steuerbilanz

selbst erstellte immaterielle Wirtschaftsgüter Aktivierungswahlrecht

Aufwand

Rückstellung drohende Verluste

Pflicht

nein

Pensionsrückstellung

Zins je nach Marktlage

Zins 6%

Rückstellungen (Laufzeit über 1 Jahr)

keine Abzinsung

idR Abzinsung

Verbindlichkeiten (Laufzeit über 1 Jahr)

keine Abzinsung

idR Abzinsung

steuerliche Sonderabschreibungen

nein

ja

Bildung Investitionsabzugsbetrag

nein

ja

Bilanzierung latente Steuern

a) Aktivposten

Wahlrecht

b) Passivposten

Pflicht

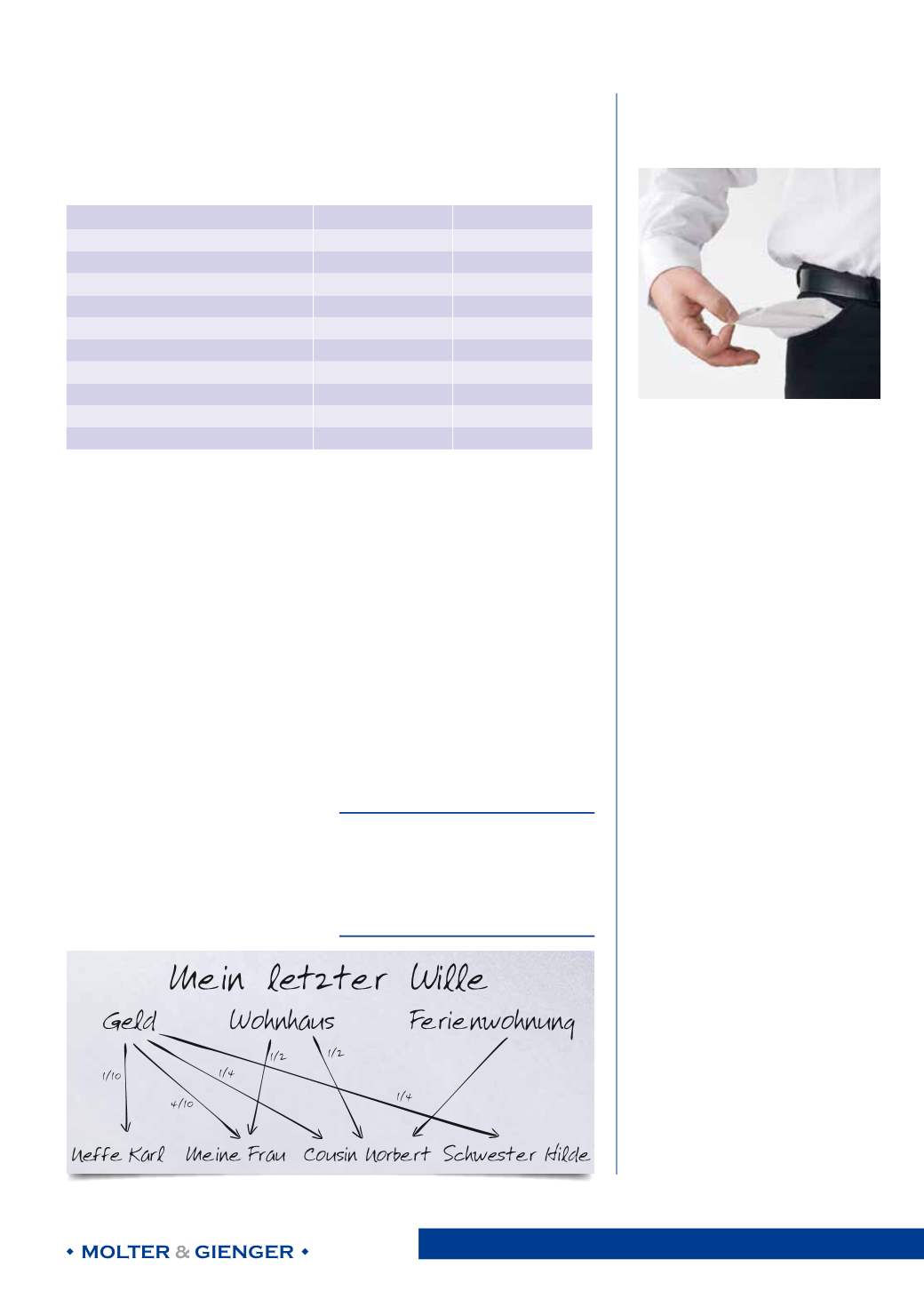

E r b r e c h t

Testament in Bildern

Genügt ein in Pfeildiagrammen verfasstes

Testament der gesetzlichen Schriftform?

Diese Frage beschäftigte kürzlich das

Oberlandesgericht Frankfurt.

Ein Ehemann hatte eigenhändig ein

Testament verfasst. Zur Darlegung der

gewünschten Erbfolge zeichnete er –

ähnlich wie bei dem unten abgedruckten

Bild – mittels Pfeildiagramm auf, welche

Person von den Vermögensarten wie viel

erhalten soll. Die Ehefrau, die ohne Testa-

ment alles erhalten hätte, zweifelte dessen

Gültigkeit an. Das Oberlandesgericht

Frankfurt gab ihr Recht, obwohl ein hierzu

eingeholtes Schriftgutachten zum Ergebnis

kam, dass das gesamte Dokument mit an

Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit

durch den Erblasser erstellt worden ist.

Schriftform ist eng auszulegen

Zweck der notwendigen Schriftform ist nach

Meinung der Richter, den wirklichen Willen

des Erblassers zu dokumentieren. Durch

die Schriftform wird der Erblasser auch

dazu angehalten, seinen letzten Willen

wohlüberlegt niederzulegen. Deshalb ist es

geboten, die Voraussetzungen eines eigen-

händigen Testaments eng auszulegen. Die

vom Erblasser gewählte Gestaltung als

Kombination aus handschriftlichen Worten

und einem Pfeildiagramm stellt nach

Auffassung des Gerichts keine eigenhän-

dige Schriftform dar. Denn eine mögliche

spätere Abänderung der Pfeile kann auch

durch ein Sachverständigengutachten nicht

überprüft werden.

Fazit:

Die Richter haben hier trotz des eindeu-

tigen Sachverständigengutachtens ein sehr

strenges Urteil gefällt. Deshalb ist dringend

von Diagrammen in einem Testament abzu-

raten, obwohl Bilder laut einer bekannten

Weisheit oft mehr als Worte sagen.

Die Pfändung von

Arbeitslohn